カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2026年2月 (1)

- 2025年6月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (19)

- 2023年3月 (8)

- 2023年1月 (3)

- 2022年6月 (1)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (2)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2018年1月 (1)

- 2016年12月 (1)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (1)

- 2016年3月 (5)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (4)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (2)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (2)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (2)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (13)

- 2015年3月 (5)

- 2015年2月 (1)

- 2015年1月 (6)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (4)

- 2014年10月 (9)

- 2014年9月 (4)

- 2014年8月 (13)

- 2014年7月 (1)

- 2014年6月 (3)

- 2014年5月 (4)

- 2014年4月 (4)

- 2014年3月 (11)

- 2014年2月 (3)

- 2014年1月 (7)

- 2013年12月 (16)

- 2013年11月 (8)

- 2013年10月 (5)

- 2013年9月 (4)

- 2013年8月 (4)

- 2013年7月 (13)

- 2013年6月 (14)

- 2013年5月 (24)

- 2013年4月 (37)

最近のエントリー

- ・鍼灸(はりきゅう)

- ・その他の手技による治療

- ・整体 カイロプラクティック オステオパシー など

- ・アスレチックリハビリテーション

- ・アロマオイルセラピー アロマオイルトリートメント

- ・リンパドレナージュ

- ・タクティールケア/タッチセラピー

- ・炭酸ミスト

- ・物理療法

- ・トレーニング指導/アドバイス

- ・ダイエット指導/アドバイス

- ・気になる料金。。。

HOME > インフォメーション

インフォメーション

リーキーガット症候群について

腸壁に微細な亀裂や穴が開き、本来腸内にとどまるはずの物質が

血液循環系に漏れ出てしまう状態を指します。

この症状は、慢性疲労症候群、自己免疫疾患、アレルギー反応、うつ病、不眠症などの

自律神経失調症と診断されてしまう不定愁訴・慢性疾患に関連しているとされています。

食生活や薬物、ストレス、細菌感染、アルコールなどによる腸内細菌叢の不調や炎症、

腸内粘膜の損傷、免疫機能の低下などが挙げられます。

特に言われているのが、

牛乳に含まれているカゼインや、小麦に含まれているグルテンです。

腸内細菌叢の検査や腸内粘膜のバリア機能の検査、免疫反応の検査、アレルギー検査などが行われます。

治療法としては、食生活の改善、サプリメントやプロバイオティクスの摂取、

ストレスの軽減、適切な運動、薬物療法などがあります。

ただし、リーキーガット症候群に対する治療法や診断法については、

まだ研究段階であり、医学的に確立されているわけではありません。

したがって、リーキーガット症候群に関する情報は、科学的根拠に基づいたものであることが重要です。

一部の健康関連サイトや健康食品メーカーなどが、リーキーガット症候群を診断したり、治療したりするための商品を販売していることがありますが、これらの商品が実際に有効であるかどうかは科学的な評価が必要です。

医学的な正式名称が存在しないことが指摘されています。

そのため、リーキーガット症候群の存在や原因については、さらなる研究が必要であるとされています。

腸内細菌叢を改善することがリーキーガット症候群の改善につながる可能性が示唆されています。

しかし、まだまだ研究が進んでおり、リーキーガット症候群に関する正確な知識を得るためには、

専門医の診断や助言を受けることが重要です。

とりあえず、、、

カゼインやグルテンの摂取を減らすように

乳製品と小麦から作られる諸々の食品の摂取を控えてみてください。

(松江はりきゅう治療院)

2023年3月16日 10:25

現代医学的・西洋医学的にアプローチする鍼灸とは?

現代の西洋医学とは異なるアプローチを取ります。

ただし、現代の鍼灸師は、西洋医学との統合的アプローチを採用することが多くなり、

患者に最適な治療を提供するために、両方のアプローチを組み合わせることがあります。

鍼灸は神経科学的視点から解釈されています。

つまり、鍼灸が皮膚や筋肉に刺激を与え、神経系を介して

身体に反応を引き起こすことにより、身体機能を調整することができると考えられています。

さらに、現代の鍼灸師は、痛みやストレスなどの症状の治療に鍼灸を使用する場合、

患者の病歴や症状、検査結果などを考慮して、西洋医学の知識を応用して診断し、治療計画を立てます。

気と血液の流れに基づいて、身体の調和を取り、

病気の原因を治療することを目的としています。

鍼灸師は、患者の体を診察し、脈を診て、

体のバランスが崩れていると判断される場合は、

鍼を使って身体のエネルギーの流れを調整し、症状を改善することを目指します。

西洋医学的アプローチと伝統的な鍼灸のアプローチを組み合わせることによって、

患者に最適な治療を提供することを目指しています。

当松江はりきゅう治療院では、主に現代医学的・西洋医学的な鍼灸を提供しています。

(松江はりきゅう治療院)

2023年3月15日 11:33

合谷というツボの有効性

【疼痛の緩和】

脳内のエンドルフィンやセロトニンなどの神経伝達物質が分泌され、

合谷に鍼を刺すことで、交感神経と副交感神経のバランスを調整し、

自律神経系を安定させる効果があるとされています。

これにより、不安やストレスを軽減することができます。

合谷に鍼を刺すことで、免疫細胞の活性化を促進する効果があるとされています。

これにより、免疫力を向上させることができます。

合谷に鍼を刺すことで、アレルギー症状の改善に効果があるとされています。

一部の研究によると、合谷に鍼を刺すことで、

炎症性サイトカインの分泌を抑制する効果があるとされています。

(松江はりきゅう治療院)

2023年3月14日 15:37

最近話題の筋膜リリース。Fascia と筋膜の違いの観点から。

(松江はりきゅう治療院)

2023年3月10日 08:43

よくある質問:筋膜(fascia)リリースを使って深い筋肉をほぐすことはできますか?

筋肉と筋肉を囲む膜(筋膜)の緊張を解放することを目的としたテクニックです。

これにより、筋肉の可動域や柔軟性を向上させ、痛みや不快感を軽減することができます。

筋膜は、筋肉を覆っている薄い膜であり、筋肉の収縮や伸展に重要な役割を果たしています。

筋肉が緊張すると、筋膜も緊張して硬くなり、筋肉の可動域が制限されます。

筋膜リリースにより、筋膜の緊張が解放されると、筋肉も緩んで柔軟性が増し、深い筋肉のほぐしにつながります。

一般的な方法には、自分で行えるストレッチや、専門家による手技療法、専用の器具を使ったマッサージなどがあります。

ただし、筋膜リリースを行う際には、自己判断による過剰な負荷や無理なストレッチを行わないように注意が必要です。

また、筋肉や筋膜に痛みを感じた場合は、専門家に相談することをおすすめします。

筋膜(fascia)をリリースするには、

鍼やお灸だけでは難しいと考えていますので

松江はりきゅう治療院では

などで筋膜(fascia)をリリースしていきます。

論より証拠、実感されてください。

(松江はりきゅう治療院)

2023年3月10日 08:25

温泉の源となる、火山について地球規模で考える

コロナ(covid-19)が流行してもう3年になります。

収束しているとはとても思えないのですが、各地に観光客が戻ってきているようです。

箱根や草津などの温泉が湧く地にも、人手が戻っています。

ところで、、、、

地球史上、過去の巨大な火山噴火というものをご存知でしょうか

https://youtube.com/watch?v=AGX5RiyQ2lM&si=EnSIkaIECMiOmarE

上のYou Tubeに登場する噴火を文字化したのが以下です。

2015年 箱根山(大涌谷)

2018年 草津白根山

2004年 浅間山

2000年 有珠山

2014年 御嶽山

2015年 口永良部島

2014年~2016年 阿蘇山

2000年 三宅島

2011年 霧島山(新燃岳)

1946年 桜島

1990年~1995年 雲仙岳

1777年 伊豆大島

1792年 雲仙岳

1783年 浅間山

864年 富士山

1108年 浅間山

1707年 富士山

1914年 桜島

1663年 有珠山

1667年 樽前山(北海道)

1640年 北海道駒ケ岳

1739年 樽前山(北海道)

915年 十和田

1991年 ピナツボ(フィリピン)

52000年前 箱根カルデラ

7000年前 摩周カルデラ(北海道)

30000年前 御鉢平カルデラ(北海道)

1883年 クラカタウ・カルデラ(インドネシア)

7550年前 幽仙湖カルデラ(千島列島)

13000年前 十和田カルデラ

9500年前 萌消カルデラ(北海道択捉島)

300000年前 加久藤カルデラ(霧島山)

30000年前 屈斜路カルデラ(北海道)

紀元前1628年 サントリーニ(ギリシャ)

10世紀前半 白頭山(中国・北朝鮮)

1815年 タンボラ(インドネシア)

7650年前年 クレーターレイク(アメリカ)

120000年前 屈斜路カルデラ(北海道)

7300年前 鬼界カルデラ(鹿児島県沖)

110000年前 洞爺カルデラ(北海道)

8400年前 クリル(ロシア)

40000年前 支笏カルデラ(北海道)

1257年 サマラス(インドネシア)

110000年前年 阿多カルデラ(鹿児島湾南部)

25000年前 姶良カルデラ(鹿児島湾北部)

90000年前 阿蘇カルデラ

27000年前 タウポ(ニュージーランド)

760000年前 ロングバレー・カルデラ(アメリカ)

2000000年前 イエローストーン・カルデラ(アメリカ)

7万数千年前 トバ・カルデラ(インドネシア)

28000000年前 ラガリータ・カルデラ(アメリカ)

250000000年前 シベリア・トラップ(ロシア)

120000000年前 オントンジャワ海台(ソロモン諸島北)

「イエローストーン噴火」や

最後の2つの噴火「シベリア・トラップ」「オントンジャワ海台」は

人類史とは無関係なので、全く考えなくてもいいんですが

我々、人類と無関係ではなく、身近なこととして考えさせられる噴火が2つあります。

「姶良カルデラ」と「阿蘇カルデラ」

以前九州旅行に行った時に、

阿蘇山の外輪を一望できる熊本県の「大観峰」というところがあるのですが、

あまりの規模の大きさに言葉が出ませんでした。

「日本には息を飲むほどの地球規模の圧倒的な大自然なんて無いでしょ」

などと思っていた自分の無知さを恥じました。

それくらい、圧倒的な規模でした。

「阿蘇カルデラ」というのは、阿蘇山が本格的に噴火した後の窪地です。

あれだけの規模の噴火口だったと考えると、、、、

「姶良カルデラ」は、その「阿蘇カルデラ」をやや下回るとはいえ

桜島一帯を含む巨大な噴火で、西日本の縄文人を死滅させ、

九州地域に人類が復活するのに約1000年(!!!!)もかかった破局的噴火だったそうです。

非常に不謹慎かもしれませんが、こうやって比較して地球規模で考えると、

大被害をもたらした江戸時代の富士山の「宝永噴火」が小さく思えてしまいます

(「宝永噴火」:噴火の約1カ月前、南海トラフでM8.6の宝永地震(南海トラフ巨大地震)が発生。

その後、富士山周辺で地震活動が活発化し、そのまま11月に富士山噴火へと発展。

この噴火では江戸でも大量の火山灰が積もるなど、関東一帯に大きな被害をもたらした。)

また、改めて日本は火山国だと再認識させられます。(だから温泉が全国各地にあるのだと)

阿蘇山と桜島(正式には桜島を含む火口)が本気で噴火しない事は心から願います。

ちなみに今回初めて知ったインドネシアの「トバカルデラ」というのは

地上で生存者1万人という、人類を絶滅寸前に追い込んだ破滅的噴火だったそうです。。。。

(松江はりきゅう治療院)

2023年1月26日 10:36

最も多い「プロスポーツ選手」って何だろう?

「日本で一番多いプロスポーツ選手って何でしょうか?」

すぐに答えられますか?

多分、〇〇とか、△△などが頭に浮かんだのではないでしょうか。

以前、教えている学生にも、上記の質問をしたことがあります。

学生A「野球じゃないんですか?

学生B「え? サッカーでしょ」

学生C「プロレスですかね。たくさん団体あるし」

私 「んー。。。。。 違うよー。(プロレスって)」

さて、、

「日本プロスポーツ協会」には2005年3月時点で以下16団体が加盟しているそうです。

財団法人日本相撲協会

社団法人日本野球機構

社団法人日本プロゴルフ協会

社団法人日本女子プロゴルフ協会

社団法人日本プロサッカーリーグ

日本プロボクシング協会

社団法人日本プロボウリング協会

新日本プロレスリング株式会社

日本ダンス議会

株式会社日本レースプロモーション

新日本キックボクシング協会

日本中央競馬会

地方競馬全国協会

日本自転車振興会

社団法人全国モーターボート競走会連合会

日本小型自動車振興会

そして、何をもって「プロ」扱いになるのかは各競技によって

定義が異なりますので、会話のネタや酒のツマミになる話として流し読みしてください。

競輪選手 3740人 (05年)

ダンス 約3500名(会員数)

競艇選手 約1500人 内1割は女性

オートレーサー 約1000人

サッカー選手 976人(06年)

プロボウリング 1074名(会員数) 男性:778名 女性:296名(07年)

野球選手 約750人

力士 734人 (H19年6月)

騎手 約170人

男子ゴルフ 毎年上位50名がトーナメントプレイヤーとして合格

女子ゴルフ 毎年上位20名が合格

ボクサー 調査中

キックボクサー 調査中

プロレスラー 調査中

レーサー 調査中

というわけで、プロスポーツ選手が最も多いのは

競輪選手でした。

(松江はりきゅう治療院)

2023年1月26日 09:39

テスラ車と、AIと、はりきゅう治療院とを考える

(松江はりきゅう治療院)

2023年1月26日 09:01

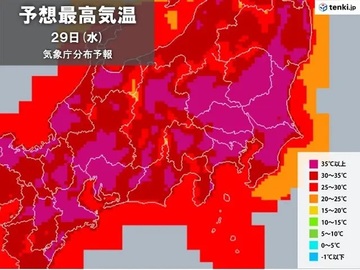

暑すぎます。。熱中症にご用心。 地球温暖化について改めて考えてみました

一方、オゾンは殺菌・消毒作用が強いので、医療の現場でも使用される物質ですが

このうち生物に特に有害とされているのがUV-BとUV-C。

また、UV-Cは「殺人光線」とも呼ばれる、非常に危険性の高い紫外線です。

オゾン層は、UV-Cを完全に吸収し、UV-Bも大部分を吸収します。

有機物や酸素(O₂)が生成されはじめます。

そのため、オゾン層のある成層圏とその下の対流圏で熱の勾配が生じるため、

暖かい空気が上層に留まることで成層圏およびオゾン層を維持しているのです。

大気の流れによって地上から成層圏まで上がっていくと、太陽からの強い紫外線によって分解されるようになります。

塩素原子はオゾンと反応する力が強く、オゾンと次々に反応を起こして、オゾン層を破壊してしまい、

オゾンホールを生み出します。

ということなのですが、

(松江はりきゅう治療院)

2022年6月30日 15:31

Instagram 始めました

細々とInstagramもやり始めています。

https://www.instagram.com/matsue_hari9/

Facebook や Twitter と合わせてよろしくお願いします。

何かしら、お役にたてる情報をアップできればと思います。

ちなみに、You Tube と Tik Tok は

今のところ始める予定はありません。

zoom による配信は、、、考えておきましょう。

(松江はりきゅう治療院)

2022年2月 9日 11:53