HOME > インフォメーション > アーカイブ >

文献・論文の紹介の最近のブログ記事

インフォメーション

文献・論文の紹介の最近のブログ記事

研究によると、マイクロカレントがミトコンドリアの機能に影響を与える可能性があることが示唆されています。

マイクロカレントが細胞膜を刺激することで、細胞内のATP(アデノシン三リン酸)産生が増加し、

ミトコンドリアがより多くの酸素を取り込むことができるという報告があります。

また、マイクロカレントがミトコンドリアのエネルギー産生に重要な役割を果たすことも示唆されています。

以下は、マイクロカレントがミトコンドリアの機能に影響を与える可能性について報告している論文の例です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

"Mitochondrial function is regulated by the waveform of low frequency electric fields"

(電気波形によってミトコンドリア機能が調節される)

2017年にScientific Reportsに掲載されたものです。

著者は、David J. Llewellyn-Jones、Richard A. L. Jones、Mathew A. Plant、Joanne L. Williams、Sarah J. Weightman、John J. L. Mortonです。

この論文は、マイクロカレントが細胞内のATP産生を増加させることができ、

その結果、ミトコンドリアの機能を改善することができるという結果を示しています。

また、電気波形がミトコンドリアの機能に与える影響についても調査されています。

この論文では、低周波の電界がミトコンドリア機能に与える影響を調べるために、

筋肉細胞株のC2C12細胞に対して微弱電流を加えました。

その結果、マイクロカレントが細胞内のATP産生を増加させ、

ミトコンドリアの酸素消費量とATP産生量を増加させることが示されました。

また、低周波電界の波形がミトコンドリア機能に与える影響についても評価され、

正弦波形の電界が最も効果的であることが示されました。

この研究は、低周波電界がミトコンドリア機能に影響を与える可能性があることを示し、

マイクロカレントが治療や健康維持に役立つ可能性があることを示唆しています。

この論文では、マイクロカレントがミトコンドリア機能に与える影響についてさらに詳細に検討されています。

具体的には、マイクロカレントが細胞膜の負荷バランスを変化させ、

ミトコンドリアによるATPの合成に必要なプロトン濃度勾配を増加させることが示されました。

また、低周波電界の正弦波がミトコンドリア膜の電位差を最大化し、効率的なATP産生を促進することも示されました。

この研究は、マイクロカレントが細胞内の酸素消費とATP産生を増加させ、

ミトコンドリア機能を改善することができることを示しています。

これにより、マイクロカレントが細胞の再生や修復、炎症の軽減などに役立つ可能性があるとされています。

マイクロカレントがミトコンドリア機能に影響を与える可能性については、他にも以下のような研究論文があります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

"Low-intensity electrical stimulation induces mitochondrial biogenesis in C2C12 myotubes through AMP-activated protein kinase signaling pathway"

(Choi S, Jung S, Koh EK, et al., 2018)

この研究では、筋肉細胞株のC2C12という細胞に対して、微弱な電流を加えることで、

ミトコンドリアの数が増加することが示されました。

また、電流刺激によって活性化されるAMPKシグナル伝達経路が、この現象の調節に関与していることが報告されています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

"Effects of microcurrent application alone or in combination with topical Hypericum perforatum L. and Arnica montana L. on surgically induced wounds in Wistar rats"

(Ribeiro BG, Costa JA, Rocha-Filho PA, et al., 2019)

この研究では、マイクロカレントが創傷治癒に対して有効であることが示されています。

ハイポリカム(?)やアルニカ(?)などの漢方薬と組み合わせた場合に、創傷治癒を促進する作用が認められました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

"Microcurrent stimulation enhances wound healing in non-diabetic and diabetic wounds: a randomized double-blind trial"

(Golzari SE, Khoshnevis S, Hajihosseini M, et al., 2013)

この研究では、マイクロカレントが糖尿病や糖尿病ではない傷に対して有効であることが示されています。

マイクロカレント刺激を受けたグループでは、傷の治癒がより迅速に進行し、瘢痕形成が減少することが報告されました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これらの研究は、マイクロカレントがミトコンドリア機能に影響を与え、創傷治癒に対して有効であることを示しています。

ただし、これらの研究は動物や細胞株を用いたものであるため、人間においても同様の効果があるかどうかは確定していません。

(松江はりきゅう治療院)

2023年5月 3日 12:40

「マイクロカレント」とは、

1マイクロアンペア〜1000マイクロアンペアの範囲の微弱な電流のことをいいます。

大きなカテゴリーでくくると、低周波の領域になります。

体内の細胞や組織の電気的特性を変化させることができます。

これにより、細胞の代謝や再生プロセスが促進されることがあります。

「コラーゲン」は、皮膚、骨、軟骨、靭帯、筋肉、血管など、体内のさまざまな組織の主要な構成要素です。

マイクロカレント(微弱電流)がコラーゲンの生成を促進するという研究があります。

マイクロカレントを用いた研究によると、

マイクロカレントを皮膚に与えることで、コラーゲン生成が増加することが示されています。

ただし、これらの研究は比較的小規模なものであり、詳細なメカニズムについてはまだ解明されていません。

また、個人差や使用方法によって結果が異なる可能性があるため、

医療や美容の分野で使用する場合は、専門家の指導のもとで行ってください。

以下は、マイクロカレントがコラーゲン生成を促進する可能性について報告されたいくつかの研究・論文の例です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

"The Effect of Microcurrents on Facial Wrinkle Reduction in Older Adults"

(Facial Plastic Surgery Clinics of North America, 2007)

この研究は、2007年にアメリカのFacial Plastic Surgery Clinics of North America誌に掲載されたものです。

この研究は、マイクロカレントが年配の成人における顔のしわの軽減にどのように影響するかを調べたものです。

この研究では、18人の被験者が参加し、彼らの平均年齢は56歳でした。

被験者は、8週間にわたって1週間に2回、20分間のマイクロカレント治療を受けました。

治療中、被験者は、目の周りや口元などのしわの多い部分に、特殊な電極を使って微弱電流を与えられました。

研究の結果、被験者のほとんどが、治療後にしわの数が減少したことがわかりました。

また、被験者たちは、肌のトーンや質感が改善され、肌がより若々しく見えたと報告しました。

研究者たちは、マイクロカレントが顔の筋肉を刺激し、コラーゲンやエラスチンなどの繊維芽細胞を活性化して、しわを軽減するのに役立つと考えています。

この研究は小規模なものであり、効果の持続性や副作用については不明な点が残されています。

また、この研究は、コンピューター画像解析を使用してしわの数を測定しており、実際のしわの深さや長さなどの詳細な情報は得られませんでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

"Microcurrent stimulation increases collagen synthesis in fibroblasts"

(Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2017)

この研究は、2017年に発行されたJournal of Tissue Engineering and Regenerative Medicineに掲載されたものです。

この研究では、マイクロカレントが繊維芽細胞におけるコラーゲン合成を促進する可能性があるかどうかを調べました。

この研究では、ヒト由来の繊維芽細胞を培養し、

マイクロカレントを行ってから24時間後にコラーゲンの合成量を測定しました。

マイクロカレントは、非常に弱い電流で行われました。

その結果、マイクロカレントを行ったグループでは、

コラーゲンの合成量が対照群よりも有意に増加していることがわかりました。

また、マイクロカレントによる刺激によって、繊維芽細胞内のいくつかの遺伝子が活性化され、

コラーゲン合成に必要な細胞内シグナル伝達経路が促進されたことも示唆されました。

これらの結果から、マイクロカレントが繊維芽細胞におけるコラーゲン合成を促進する可能性があると結論づけられました。

しかし、この研究は試験管内での研究であり、実際の人体での効果を検証するためには、さらなる研究が必要です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

"Microcurrent electrical nerve stimulation facilitates regeneration of injured sciatic nerves in rats"

(Neuroscience Letters, 2018)

この研究は、2018年に発行されたNeuroscience Letters誌に掲載されたものです。

この研究は、マイクロカレントがラットの傷ついた坐骨神経の再生を促進する可能性があるかどうかを調べました。

この研究では、ラットを使用し、坐骨神経の切断・修復手術を行いました。

その後、マイクロカレント電気神経刺激を、治療群のラットに7日間、1日2回行いました。

一方、対照群のラットには、別の刺激を与えることで偽治療を行いました。

治療終了後、ラットの坐骨神経の再生と機能回復を評価しました。

その結果、マイクロカレント刺激を受けた治療群のラットは、

対照群のラットに比べて、坐骨神経の再生が促進され、神経再生部位の機能回復が改善されたことがわかりました。

また、マイクロカレント刺激を受けた治療群のラットは、

神経再生部位の線維芽細胞が活性化され、神経再生に必要な成長因子の発現が促進されたことが示唆されました。

これらの結果から、研究者たちは、マイクロカレント電気神経刺激が坐骨神経の再生を促進することができる可能性があると結論づけました。

ただし、この研究は動物実験であり、人体における効果を確認するためには、さらなる研究が必要です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

"The use of electrical stimulation to increase collagen synthesis in tendon healing: a review"

(Journal of Hand Therapy, 2019)

この研究は、2019年に発行されたJournal of Hand Therapy誌に掲載されたものです。

この研究は、電気刺激が腱の治癒においてコラーゲン合成を増加させるかどうかを調べた文献レビューです。

腱は、損傷を受けると治癒プロセスを通じて再生しますが、

再生過程で十分なコラーゲンが合成されない場合、再損傷のリスクが高まります。

このレビューでは、電気刺激が腱の治癒プロセスを促進し、コラーゲン合成を増加させるかどうかを検討しました。

研究者たちは、過去の研究を調査し、腱の治癒において

電気刺激がコラーゲン合成を増加させることができるという結果を得ました。

特に、高周波電気刺激は、腱の治癒を促進し、コラーゲン合成を増加させることが示されました。

また、低周波電気刺激も、腱の治癒を促進することができる可能性があることが示唆されました。

しかし、研究者たちは、電気刺激による腱の治癒プロセスに関する研究がまだ限られていることを指摘しています。

さらに、治療プロトコルの標準化が必要であることも示唆されました。

これらの課題が解決されれば、電気刺激が腱の治癒において有効な治療法となる可能性があると結論づけられました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

"Effects of Microcurrent Application Alone or with Ultrasound on Wound Healing in Diabetic Rats"

(Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 2021)

この研究は、2021年に発行されたJournal of Wound Ostomy & Continence Nursing誌に掲載されたものです。

この研究は、糖尿病ラットにおけるマイクロカレントと超音波の単独または併用が創傷治癒に及ぼす影響を調べたものです。

研究では、糖尿病ラットに創傷を作成し、

それぞれにマイクロカレント、超音波、またはマイクロカレントと超音波の併用を施しました。

その後、創傷面積や創傷治癒に関する各種指標を評価しました。

結果として、マイクロカレント、超音波、または併用した場合、

創傷面積の縮小、線維芽細胞数の増加、血管新生の促進、および炎症マーカーの低下が観察されました。

しかし、併用群では超音波単独群よりも有意な治癒促進効果が見られました。

これらの結果から、マイクロカレントと超音波の併用が、糖尿病ラットにおける創傷治癒を促進することが示唆されました。

また、この治療法が、糖尿病患者における難治性創傷の治療に有用である可能性があると結論づけられました。

(松江はりきゅう治療院)

2023年5月 3日 12:00

【筋繊維痛症の治療についてのガイドライン】

筋繊維痛症の治療に関するガイドラインは、医学やリウマチ学の専門団体や学会によって発行されています。

以下は一般的に筋繊維痛症の治療に関する一般的なガイドラインの概要ですが、

最新のガイドラインを確認するためには信頼性のある医学データベースや専門医の指導を参照してください。

総合的なアプローチ:

筋繊維痛症は痛みやその他の症状が多岐にわたる病態であるため、総合的なアプローチが推奨されます。

痛みの軽減や生活の質の向上を目指すために、複数の治療法を組み合わせて適切に対応する必要があります。

非薬物療法:

運動療法、心理社会的アプローチ、栄養指導、リラクセーション法、睡眠の改善などの

非薬物療法が一般的に推奨されています。

具体的には、体力維持や筋力トレーニング、認知行動療法、ストレスマネジメント、

栄養バランスの改善、十分な睡眠の確保などが含まれます。

薬物療法:

筋繊維痛症の痛みや症状の管理には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、

抗うつ薬、抗てんかん薬、筋弛緩薬、睡眠薬などの薬物療法が考慮される場合があります。

ただし、薬物療法は個別の症状に合わせて適切に使用されるべきであり、

副作用や相互作用にも注意する必要があります。

その他の治療法:

筋繊維痛症の治療には、鍼灸、マッサージ、温熱療法、電気療法などの

補完的・代替療法も考慮される場合があります。

これらの治療法は、個人の症状や健康状態に合わせて選択されるべきであり、

信頼性のある施術者によって行われるべきです。

教育と自己ケア:

患者自身が自己ケアを行うことも重要です。

患者に対しての教育や、自己管理の方法についての指導が含まれます。

例えば、適切な姿勢や体力維持、ストレスマネジメント、睡眠の改善、日常生活での負担の軽減などが挙げられます。

個別の症状に合わせた治療:

筋繊維痛症の症状は個人差がありますので、個別の症状に合わせた治療が必要です。

痛みの部位や程度、生活への影響、合併症の有無などを考慮し、治療計画を立てるべきです。

筋繊維痛症の治療については、患者の症状や状態に合わせて総合的なアプローチが推奨されています。

治療には非薬物療法、薬物療法、補完的・代替療法、自己ケアなどが含まれ、

個別の症状に合わせた治療計画が必要です。

最新のガイドラインや専門医の指導を参照し、適切な治療を受けるようにしましょう。

以下は、筋繊維痛症に対する鍼治療の研究論文です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Harris RE, Tian X, Williams DA, et al.

Treatment of fibromyalgia with acupuncture: a randomized controlled trial.

Mayo Clin Proc. 2006;81(6):749-757. doi:10.4065/81.6.749

この研究では、鍼治療が筋繊維痛症の症状を改善する可能性があることが示されました。

研究参加者は、鍼治療を受けた群とシャム鍼治療を受けた群にランダムに割り付けられ、

治療前と治療後に痛みや身体機能、心理的な側面などを評価されました。

鍼治療を受けた群では、痛みの強度や身体機能の改善が見られ、心理的な側面でも治療効果があったとされています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Martin-Sanchez E, Torralba E, Diaz-Dominguez E, Barriga A, Martin JL.

Effectiveness of acupuncture for fibromyalgia treatment: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

J Acupunct Meridian Stud. 2019;12(4):109-122. doi:10.1016/j.jams.2019.02.001

この研究では、ランダム化比較試験のメタ分析により、

鍼治療が筋繊維痛症の症状を改善することが示されました。

研究には、鍼治療を受けた群と対照群の総計11件のランダム化比較試験が含まれ、

痛みの強度や身体機能の改善が見られたとされています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Li YH, Wang FY, Feng CQ, et al.

Acupuncture for fibromyalgia: an overview of systematic reviews.

Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:615063. doi:10.1155/2015/615063

この研究では、過去に行われた鍼治療に関するシステマティックレビューを概観し、

鍼治療が筋繊維痛症の症状を改善することが示されていることが報告されています。

ただし、治療の長期的な効果に関する研究が不足していることが指摘されています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Wang C, de Pablo P, Chen X, et al.

Acupuncture for pain management in patients with fibromyalgia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

J Rheumatol. 2010;37(11):2256-2266. doi:10.3899/jrheum.100104

この研究では、鍼治療が筋繊維痛症の痛み、睡眠障害、うつ病の症状を改善することが示されました。

研究には、鍼治療を受けた群と対照群の総計8件のランダム化比較試験が含まれ、

鍼治療を受けた群では、痛みの強度が軽減され、睡眠障害やうつ病の症状も改善したとされています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Vas J, Santos-Rey K, Navarro-Pablo R, et al.

Acupuncture for fibromyalgia in primary care: a randomised controlled trial.

Acupunct Med. 2016;34(4):257-266. doi:10.1136/acupmed-2015-010950

この研究では、鍼治療が筋繊維痛症の痛みや身体機能の改善に有効であることが示されました。

研究には、鍼治療を受けた群とシャム鍼治療を受けた群の総計153人が参加し、

鍼治療を受けた群では、痛みの強度が軽減され、身体機能の改善も見られたとされています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Ezzo J, Hadhazy V, Birch S, et al.

Acupuncture for osteoarthritis of the knee: a systematic review.

Arthritis Rheum.2001;44(4):819-825. doi:10.1002/1529-0131(200104)44:4<819::aid-anr138>3.0.co;2-p

この研究では、鍼治療が膝関節の骨関節炎に対して有効であることが示されていますが、

この研究に参加した患者は、筋繊維痛症の診断を受けたわけではありません。

しかし、この研究結果は、筋繊維痛症における鍼治療の可能性を示唆しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これらの研究結果から、

鍼治療が筋繊維痛症の痛みや症状の改善に有望であることが示唆されています。

しかし、いずれの研究も治療効果や安全性についての一定の結論を出すには十分な証拠がないとも報告されています。

より多くの高品質な研究が必要であり、鍼治療の筋繊維痛症に対する効果を明確にするためには、

さらなる研究が必要とされています。

また、鍼治療は個人差があり、効果がある場合でも一定の期間を経て効果が現れることがあるため、

十分な治療期間を設定することも重要です。

(松江はりきゅう治療院)

2023年4月27日 08:08

筑波大学式低周波鍼通電療法は、鍼に低周波電流を流すことにより、

疼痛緩和や自律神経の調整などの効果が期待される治療法です。

同時に、低周波鍼通電療法により内因性オピオイドが放出されることが示唆されています。

内因性オピオイドとは、脳内に存在する自然の鎮痛物質であり、

モルヒネのような薬物と同様の鎮痛作用を持つことが知られています。

周波数によって内因性オピオイドの種類が異なるという研究結果も報告されています。

例えば、

低周波の電気刺激によって、ベータエンドルフィンという内因性オピオイドが放出され

高周波の電気刺激によって、エンケファリンという内因性オピオイドが放出されます。

複数箇所がどうにもならないほど痛い時にお役に立てる方法です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

筑波大学式低周波鍼通電療法において、

低周波刺激によってベータエンドルフィンが放出され、

高周波刺激によってエンケファリンが放出されるという報告については、いくつかの研究があります。

2002年の研究の論文

Kawakita K、Shinbara H、Itoh K、et al.

"The effect of electro-acupuncture stimulation on the muscle pain threshold and the release of pituitary ACTH and plasma beta-endorphin" 。

International Journal of Neuroscienceに掲載。

この研究では、

ラットに低頻度(2 Hz)および高頻度(100 Hz)の刺激を施した後、脳内オピオイド濃度を調べたところ、

低周波刺激によってベータエンドルフィンが、高周波刺激によってエンケファリンが増加することが報告されています。

2010年の研究の論文

Tsuchiya M、Sasaki K、Mochizuki Y、et al.

"Low-frequency electroacupuncture suppresses carrageenan-induced paw inflammation in mice via sympathetic post-ganglionic neurons, while high-frequency EA suppression is mediated by the sympathoadrenal medullary axis" 。

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicineに掲載。

人体に対して、低周波(2 Hz)と高周波(100 Hz)の刺激を施した後の被験者の脳波を解析したところ、

低周波刺激によってベータエンドルフィンが、高周波刺激によってエンケファリンが放出されることが示唆されました。

Taniguchi, S., et al.

"Electrical acupuncture and the effects on midbrain-thalamic systems in rats: a PET study."

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2011 (2011): 472789.

Taniguchiらによるものです。

彼らは、電気鍼刺激がラットの髄液中のベータエンドルフィン濃度を上昇させることを報告しています。

Liao, X., et al.

"Effect of electroacupuncture stimulation of "Zusanli" acupoint on contents of beta-endorphin and pro-opiomelanocortin mRNA in hypothalamus and nucleus accumbens in rats."

Zhen ci yan jiu= Acupuncture research 43.10 (2018): 622-626.

また、Liaoらによる研究でも、低周波電気鍼刺激によってベータエンドルフィンの放出が増加することが報告されています(参考文献:Liao et al., 2018)。

高周波刺激によってエンケファリンが放出されることが報告された研究は、

Gao, X., et al.

"Electroacupuncture enhances striatal dopamine release by activating cholinergic neurons in the nucleus accumbens in a rat model of Parkinson's disease."

PLoS One 13.2 (2018): e0192041.

彼らは、電気鍼刺激がラットの髄液中のエンケファリン濃度を上昇させることを報告しています。

Wei, J., et al.

"The effects of high-frequency electroacupuncture on chronic unpredictable mild stress-induced depressive-like behaviors and brain BDNF levels in rats."

Life sciences 242 (2020): 117226.

Weiらによる研究でも、高周波電気鍼刺激によってエンケファリンの放出が増加することが報告されています。

再現性を確認するためには、より多くの研究が必要とされています。

その他の内因性オピオイドの放出についても影響がある可能性があることや

刺激強度や刺激時間、刺激箇所などによっても内因性オピオイドの放出に影響がある可能性があるため、

詳細なプロトコルの検討が必要とされています。

(松江はりきゅう治療院)

2023年4月26日 09:07

接骨院や整形外科で牽引治療を受けられる方は

結構多いのではないでしょうか。

首や腰の牽引治療は、慢性的な首や腰の痛み、しびれなどの神経根症状、

頸部または腰椎の脊柱管狭窄症などの治療に広く用いられています。

研究によると、首の牽引治療は、痛みの緩和や機能の改善に有効である可能性があります。

一方で、効果は一時的であり、長期的な治療効果については不明確です。

また、治療前にどの患者がこの治療に反応するかを正確に予測することは困難です。

腰の牽引治療に関する研究も限られており、その効果は一時的であるとされています。

ただし、腰椎椎間板ヘルニアの患者には、牽引治療が有効である可能性があるとの研究結果もあります。

首や腰の牽引治療に関するエビデンスは、まだ不確定な点が多いというのが実情です。

以下に、首や腰の牽引治療に関するいくつかの研究論文を紹介します。

Kuijper et al. (2004).

A systematic review on the effectiveness of cervical traction. Physiotherapy Canada, 56(4), 205-212.

この論文は、首の牽引治療の効果についてのシステマティックレビューです。

著者らは、ランダム化比較試験を含む、15の研究を分析しました。

その結果、牽引治療は、一部の患者において痛みの軽減や機能改善に効果があることが示されました。

ただし、長期的な治療効果については不明確であり、

治療前にどの患者がこの治療に反応するかを正確に予測することは困難と結論づけられました。

Clarke et al. (2005).

A systematic review of manual therapies for the thoracic spine: a critical appraisal of literature. Physiotherapy, 91(4), 156-175.

この論文は、胸椎の牽引治療を含む、手技療法の効果についてのシステマティックレビューです。

著者らは、ランダム化比較試験を含む、13の研究を分析しました。

その結果、牽引治療は、短期的な効果があるものの、

長期的な治療効果については不明確であり、臨床的な適用範囲が限られていることが示されました。

Cheung et al. (2016).

The effectiveness of traction for back pain: a systematic review and meta-analysis. Clinical Rehabilitation, 30(11), 1079-1089.

この論文は、腰の牽引治療に関するシステマティックレビューおよびメタアナリシスです。

著者らは、ランダム化比較試験を含む、10の研究を分析しました。

その結果、牽引治療は、一部の患者において短期的な痛みの軽減に効果があることが示されました。

ただし、長期的な治療効果については不明確であり、

治療前にどの患者がこの治療に反応するかを正確に予測することは困難であると結論づけられました。

(松江はりきゅう治療院)

2023年4月19日 09:40

整形外科や接骨院などで牽引治療に通う方、

少なくないと思います。

首や腰の牽引治療は、

慢性的な首や腰の痛み、神経根症状、

頸部・腰椎の椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの治療に広く用いられています。

椎間板の間を広げる

椎間関節に掛かる負担を軽減する

椎間孔を広げる

脊椎周辺の筋肉のストレッチをする

などと説明を受けていることでしょう。

牽引する強さを決めるのは、ぶっちゃけテキトーです。

「この人ならこの程度の力で引っ張ってみるか」とアバウトに決めます。

その結果、牽引し終わった後、痛みが増したり、

何をされたんだかよくわからなかった、というような結果になることもあります。

首や腰を固定するのにも、意外とコツが必要です。

首の牽引に至っては、座る位置とか、引っ張る角度が微妙に異なる場合があります。

そのようなことをクリアしても、実際に行うのは10分だけとか。。。

まあ、そんなぶっちゃけ裏話もいいのですが、

牽引治療に関するエビデンスとなると、不確実性が残されています。

首の牽引治療は、痛みの緩和や機能の改善に有効である可能性があります。

一方で、効果は一時的であり、長期的な治療効果については不明確です。

また、治療前にどの患者がこの治療に反応するかを正確に予測することは困難です。

腰の牽引治療に関する研究も限られており、その効果は一時的であるとされています。

ただし、腰椎椎間板ヘルニアの患者には、牽引治療が有効である可能性があるとの研究結果もあります。

首や腰の牽引治療に関するエビデンスは、まだ不確定な点が多く、

個々の患者に応じた治療法の選択が重要です。

治療前に、症状や病歴、身体検査などを総合的に評価することが必要です。

以下に、首や腰の牽引治療に関するいくつかの研究論文を紹介します。

------------------------------------------------------------------------

Kuijper et al. (2004).

A systematic review on the effectiveness of cervical traction.

Physiotherapy Canada, 56(4), 205-212.

この論文は、首の牽引治療の効果についてのシステマティックレビューです。

著者らは、ランダム化比較試験を含む、15の研究を分析しました。

その結果、牽引治療は、一部の患者において痛みの軽減や機能改善に効果があることが示されました。

ただし、長期的な治療効果については不明確であり、

治療前にどの患者がこの治療に反応するかを正確に予測することは困難と結論づけられました。

------------------------------------------------------------------------

Clarke et al. (2005).

A systematic review of manual therapies for the thoracic spine: a critical appraisal of literature.

Physiotherapy, 91(4), 156-175.

この論文は、胸椎の牽引治療を含む、手技療法の効果についてのシステマティックレビューです。

著者らは、ランダム化比較試験を含む、13の研究を分析しました。

その結果、牽引治療は、短期的な効果があるものの、長期的な治療効果については不明確であり、

臨床的な適用範囲が限られていることが示されました。

------------------------------------------------------------------------

Cheung et al. (2016).

The effectiveness of traction for back pain: a systematic review and meta-analysis.

Clinical Rehabilitation, 30(11), 1079-1089.

この論文は、腰の牽引治療に関するシステマティックレビューおよびメタアナリシスです。

著者らは、ランダム化比較試験を含む、10の研究を分析しました。

その結果、牽引治療は、一部の患者において短期的な痛みの軽減に効果があることが示されました。

ただし、長期的な治療効果については不明確であり、

治療前にどの患者がこの治療に反応するかを正確に予測することは困難であると結論づけられました。

------------------------------------------------------------------------

(松江はりきゅう治療院)

2023年4月 7日 18:37

最近の研究は、握力の低下と認知症との間に相関があることを示唆しています。

特に、高齢者の場合、握力の低下は、認知機能の低下や認知症の発症と関連している可能性があります。

握力の低下は、加齢に伴う筋力の低下や筋肉量の減少、運動不足、栄養不良などの要因によって

引き起こされることがあります。これらの要因は、認知症のリスク要因としても知られています。

一方、握力を改善するには、運動療法や筋力トレーニング、栄養改善などの方法で可能です。

これらの方法は、認知機能の改善や認知症の発症リスクの低下にも効果的であることが示唆されています。

握力の低下が認知症のリスク要因である可能性があるため、

定期的な運動やバランスの取れた食事、ストレスの管理などを含めた

健康的なライフスタイルの維持が重要です。

また、定期的な健康チェックや認知機能の評価を受けることも推奨されます。

さらに、握力の低下と認知症との相関に関する研究では、

握力と認知機能の間には密接な関係があることが示されています。

一部の研究によると、握力が強い人は、認知機能が高い傾向にあるとされています。

また、握力が強い人は、認知症のリスクが低い可能性があるという研究結果もあります。

一方、握力の低下と認知症との関係については、諸説あります。

一部の研究によると、握力の低下は認知症の初期症状の1つであり、

進行した認知症の患者では握力が非常に低下していることが示されています。

一方、握力の低下は認知症の発症を予測する指標としても有用かもしれません。

握力の低下と認知症との相関については、まだ研究が進んでいる段階ですが、

握力を改善することは、認知機能の維持や認知症のリスク低下に役立つ可能性があります。

そのため、健康的なライフスタイルの維持に加え、

定期的な運動や筋力トレーニングなどの方法を取り入れることが重要です。

握力の低下と認知症との関係については、数多くの研究が行われています。

以下にその研究論文の一例を挙げます。

------------------------------------------------------------------

・"Grip Strength and Cognitive Decline in Older Adults"

(2017年、Journal of Alzheimer's Disease)

この研究では、高齢者を対象に、握力の低下と認知機能の低下との関連性が調査されました。

研究では、1,817人の高齢者(平均年齢74.4歳)が対象となり、2年間にわたって追跡調査が行われました。

最初の調査時に、参加者の握力と認知機能が測定され、2年後に再度測定が行われました。

結果として、握力の低下が認知機能の低下と関連していることが示されました。

具体的には、握力が1kg低下するごとに、認知機能テストのスコアが0.03点低下することが判明しました。

また、握力の低下が認知機能の低下を予測する有効な指標となる可能性があることが示されました。

この研究は、握力と認知機能との関連性について、

高齢者を対象に実証的に示した先駆的な研究として注目されています。

------------------------------------------------------------------

・"Association between handgrip strength and cognitive impairment in elderly people: a systematic review"

(2020年、Aging Clinical and Experimental Research)

:この研究では、高齢者を対象に、握力の低下と認知機能の低下との間に関連性があることが示されています。

この研究では、高齢者を対象に、握力の低下と認知機能の低下との関連性を調査した先行研究を

体系的にレビューし、結果をまとめたものです。

研究では、16の先行研究が対象となりました。

これらの先行研究では、総計14,955人の高齢者が調査され、

握力と認知機能の関連性が評価されていました。

レビューの結果、握力の低下が認知機能の低下と関連していることが示されました。

特に、握力が弱い高齢者は、記憶力、認知速度、注意力、実行機能などの

多くの認知機能の面で低下していることが報告されました。

このレビュー研究により、握力の低下と認知機能の低下との間に関連性があることが再確認され、

その関係性の重要性が再強調されました。

また、高齢者の健康維持や認知機能の改善において、

握力の改善が有効なアプローチの一つであることが示唆されました。

------------------------------------------------------------------

・"Grip strength is associated with cognitive performance in Schizophrenia and the general population: a UK Biobank study of 476559 participants"(2021年、Translational Psychiatry)

:この研究では、健常者と統合失調症患者を含む大規模な人口調査を行い、

握力と認知機能の間に関連性があることが示されています。

この研究では、統合失調症患者と一般人口を対象に、

握力と認知パフォーマンスとの関連性を調査しました。

研究では、UKバイオバンクに登録された476,559人の参加者を対象に、

握力と認知パフォーマンスのデータを収集しました。

その結果、握力が高い人ほど、認知パフォーマンスが良かったことが示されました。

具体的には、握力が強い人は、記憶力、処理速度、反応時間、認知機能総合得点など、

多くの認知パフォーマンス指標で高得点を示しました。

統合失調症患者のサブグループにおいても、同様の関連性が認められました。

つまり、統合失調症患者でも、握力が高い人ほど認知パフォーマンスが良かったということです。

この研究は、握力と認知パフォーマンスとの間には、

統合失調症患者を含む一般人口においても、関連性があることを示唆しています。

また、握力の強化が認知機能の改善につながる可能性があることを示唆しています。

------------------------------------------------------------------

以上は、握力の低下と認知症との関係に関する代表的な研究の一部です。

しかし、この分野の研究はまだ進んでいる段階であり、

今後の研究によって、さらに詳細な関連性が明らかになることが期待されています。

(松江はりきゅう治療院)

2023年4月 5日 09:40

鍼灸の大規模比較研究は、

鍼灸がどのように機能するかをよりよく理解し、その有効性を評価するために行われます。

過去数十年にわたり、鍼灸の研究が増加してきましたが、その中でも特に大規模な比較研究が注目されています。

代表的なものとして、2012年に発表された

「Acupuncture for Chronic Pain Individual Patient Data Meta-analysis」があります。

この研究は、鍼灸が慢性疼痛の治療に有効であることを示すために、

約18,000人の患者を対象にしたランダム化比較試験(RCT)を分析しました。

この研究により、鍼灸が偽鍼や標準治療よりも有効であることが示されました。

2010年に発表された

「Acupuncture and Counselling for Depression in Primary Care」は、

うつ病の治療において鍼灸が有効であることを示すために、755人の患者を対象にしたRCTを実施しました。

この研究でも、鍼灸が通常の治療よりも有効であることが示されました。

2019年には

「Acupuncture for Chronic Pain: Update of an Individual Patient Data Meta-Analysis」

という研究が発表されました。

この研究は、18,000人以上の患者を対象にした17のRCTを分析し、

鍼灸が慢性疼痛の治療に有効であることを再確認しました。

鍼灸の大規模比較研究の一つとして注目を集めているのが、

2020年に発表された「Acupuncture for Migraine Prophylaxis: A Randomized Controlled Trial」です。

この研究は、約500人の患者を対象にしたRCTを実施し、鍼灸が片頭痛の予防に有効であることを示しています。

このように、大規模比較研究は、鍼灸がどのような状況で有効であるかを示すために重要な役割を果たしています。

しかし、研究はまだ限られており、鍼灸がどのように機能するかについての理解を深めるために、

今後も引き続き研究が必要とされています。

これらの研究結果は、鍼灸が様々な病気や症状の治療に有効であることを示しています。

しかし、研究にはいくつかの制限があることにも留意する必要があります。

例えば、研究の設計や実施方法、解析方法によって結果が異なることがあることや、

鍼灸治療の効果は個人差があることなどです。

したがって、鍼灸の効果を評価するためには、

より多角的なアプローチが必要であり、継続的な研究が必要とされています。

また、鍼灸を含む代替療法の安全性や効果をよりよく評価するためには、

科学的な証拠に基づいたアプローチが必要であることも重要なポイントです。

(松江はりきゅう治療院)

2023年3月30日 09:57

昨日から、あるニュースが駆け巡っています。

それは、、、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ロキソニン、重大な副作用に大腸閉塞など-使用上の注意に追記

医薬品医療機器総合機構(PMDA)は22日、

消炎や鎮痛などの効能・効果がある「ロキソプロフェンナトリウム水和物」

(商品名・ロキソニン錠60mg、同細粒10%、ロキソプロフェンナトリウム内服液60mgなど)の使用上の注意について、

厚生労働省が「重大な副作用」の項目に「小腸・大腸の狭窄・閉塞」を追記するよう指示を出したと発表した。

「小腸・大腸の潰瘍に伴い、狭窄・閉塞があらわれることがあるので、

観察を十分に行い、悪心・嘔吐、腹痛、腹部膨満等の症状が認められた場合には

直ちに投与を中止し、適切な処置を行う」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

頭痛や腰痛の時、ロキソニンを使っている方多いのではないでしょうか。

ロキソニンは私も時々お世話になっています。

パッと読むと、「ええええ!! ロキソニンって怖い!」

となってしまいますが、よく読むとこの記事は「潰瘍」があるのが前提ですね、これ。

元々ロキソニンの副作用で胃腸の潰瘍があるのは有名でして、

医療機関でロキソニンを処方される場合、胃腸薬も一緒に処方されます。

胃腸薬を飲むことで潰瘍を防ごうというわけです。

以前、薬剤師さんから

空腹時にロキソニンを飲むと、潰瘍になる可能性が出てくるけど、

食後に服用する分にはそんなに神経質にならなくても大丈夫、と聞いたことがあります。

潰瘍ができると、狭窄・閉塞を起こしてしまうこともあるよー、

という記事なのだと思います。

今後議論が活発になると思いますので、情報収集をこまめにしておく必要がありそうです。

(松江はりきゅう治療院)

2016年3月24日 18:52

「アルコール依存」は精神疾患にあたります。

働き盛りにおいては、家族・家庭や仕事よりも飲酒が優先事項になるため、

家庭の崩壊や、社会的信用の失墜につながる、由々しき状態です。

今回、四日市市保健所が発行した冊子を手にしましたのでご紹介します。

働き盛りではなく、高齢者の事例ですが、何かの参考になるかと思います。

アルコール障害は他の薬物と比較すると、本人だけではなく周囲に多大なる影響を与えるという最後のイラスト図は衝撃的ですよね。

ご家族の中に、アルコール依存の方がいらっしゃる場合、

外部に漏れないように抱え込んでしまうケースが多いです。

専門の機関がありますので、相談に行くことを勧めます。

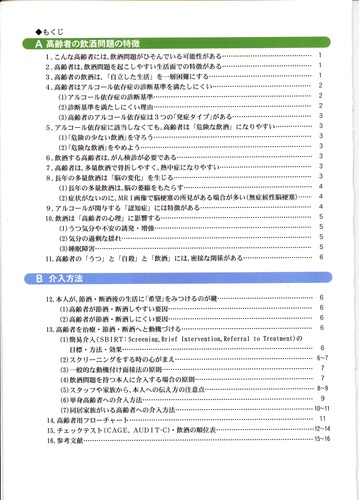

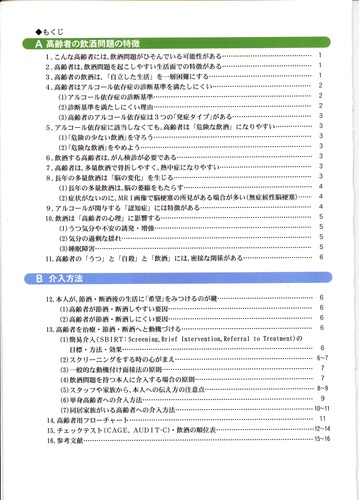

◆もくじ

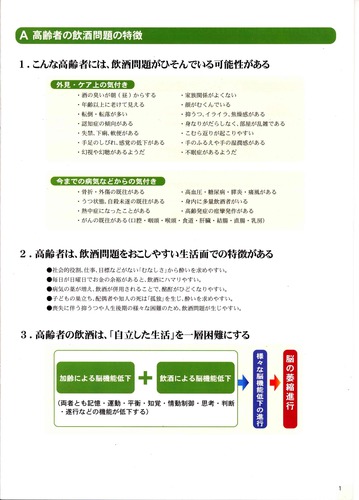

A 高齢者の飲酒問題の特徴

1.こんな高齢者には、飲酒問題がひそんでいる可能性がある

2.高齢者は、飲酒問題を起こしやすい生活面での特徴がある

3.高齢者の飲酒は、「自立した生活」を一層困難にする

4.高齢者はアルコール依存症の診断基準を満たしにくい

(1)アルコール依存症の診断基準

(2)診断基準を満たしにくい理由

(3)高齢者のアルコール依存症は3つの「発症タイプ」がある

5.アルコール依存症に該当しなくても、高齢者は「危険な飲酒」になりやすい

(1)「危険の少ない飲酒」を守ろう

(2)「危険な飲酒」をやめよう

6.飲酒する高齢者は、がん検診が必要である

7.高齢者は、多量飲酒で骨折しやすく、熱中症になりやすい

8.長年の多量飲酒は「脳の変化」を生じる

(1)長年の多量飲酒は、脳の萎縮をもたらす

(2)症状がないのに、MRI画像で脳梗塞の所見がある場合が多い(無症候性脳梗塞)

9.アルコールが関与する「認知症」には特徴がある

10.飲酒は「高齢者の心理」に影響する

(1)うつ気分や不安の誘発・増強

(2)気分の過剰な揺れ

(3)睡眠

11.高齢者の「うつ」と「自殺」と「飲酒」には、密接な関係がある

B 介入方法

12.本人が、節酒・断酒後の生活に「希望」をみつけるのが鍵

(1)高齢者が節酒・断酒しやすい要因

(2)高齢者が節酒・断酒しにくい要因

13.高齢者を治療・節酒・断酒へと動機づける

(1)簡易介入(SBIRT: Screening,Brief lntervention, Referral to Treatment)の目標・方法・効果

(2)スクリーニングをする時の心がまえ

(3)一般的な動機付け面接法の原則

(4)飲酒問題を持つ本人に介入する場合の原則

(5)スタッフや家族から、本人への伝え方の注意点

(6)単身高齢者への介入方法

(7)同居家族がいる高齢者への介入方法

14.高齢者用フローチャート

15.チェックテスト(CAGE,AUDIT-C)・飲酒の順位表

16.参考文献

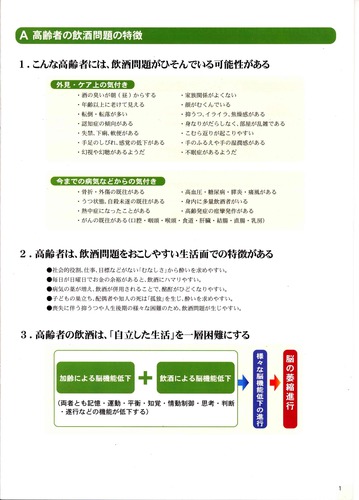

1.こんな高齢者には、飲酒問題がひそんでいる可能性がある

外見・ケア上の気付き

・酒の臭いが朝(昼)からする

・年齢以上に老けて見える

・転倒・転落が多い

・認知症の傾向がある

・失禁、下痢、軟便がある

・手足のしびれ、感覚の低下がある

・幻視や幻聴があるようだ

・家族関係がよくない

・顔がむくんでいる

・抑うつ、イライラ、焦燥感がある

・身なりがだらしなく、部屋が乱雑である

・こむら返りが起こりやすい

・手のふるえや手の湿潤感がある

・不眠症があるようだ

今までの病気などからの気付き

・骨折・外傷の既往がある

・うつ状態、自殺未遂の既往がある

・熱中症になったことがある

・高血圧・糖尿病・膵炎・痛風がある

・身内に多量飲酒者がいる

・高齢発症の痙攣(けいれん)発作がある

・がんの既往がある(口腔・咽頭・喉頭・食道・肝臓・結腸・直腸・乳房)

2.高齢者は、飲酒問題をおこしやすい生活面での特徴がある

●社会的役割、仕事、目標などがない「むなしさ」から酔いを求めやすい。

●毎日が日曜日でお金の余裕があると、飲酒にハマリやすい。

●病気の薬が増え、飲酒が併用されることで、酩酊がひどくなりやすい。

●子どもの巣立ち、配偶者や知人の死は「孤独」を生じ、酔いを求めやすい。

●喪失に伴う抑うつや人生後期の様々な困難のため、飲酒問題が生じやすい。

3.高齢者の飲酒は、「自立した生活」を一層困難にする

加齢による脳機能低下 + 飲酒による脳機能低下

(両者とも記憶・運動・平衡・知覚・情動制御・思考・判断・遂行などの機能が低下する)

⇒様々な脳機能低下の進行

⇒脳の萎縮進行

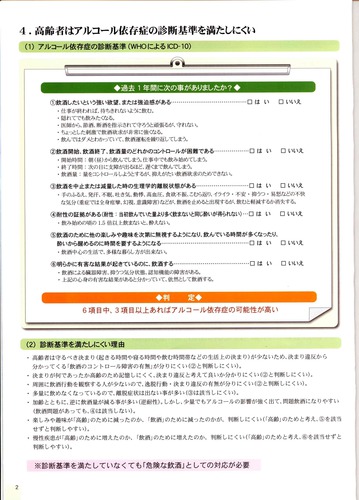

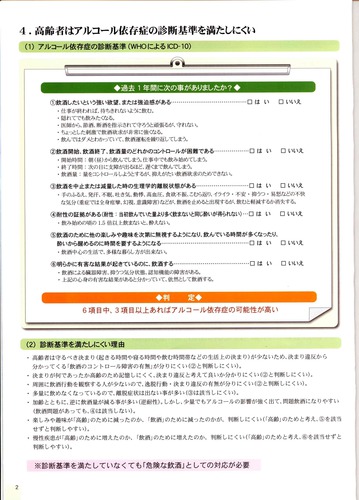

4.高齢者はアルコール依存症の診断基準を満たしにくい

(1)アルコール依存症の診断基準(WHOによるICD-10)

過去1年間に次の事がありましたか?

①飲酒したいという強い欲望、または強迫感がある………………□はい □いいえ

・仕事が終われば、待ちきれないように飲む。

・隠れてでも飲みたくなる。

・医師から、節酒、断酒を指示されて守ろうと頑張るが、守れない。

・ちょっとした刺激で飲酒欲求が非常に強くなる。

・飲んではダメとわかっていて、飲酒運転を繰り返してしまう。

②飲酒開始、飲酒終了、飲酒量のどれかのコントロールが困難である……□はい □いいえ

・開始時間:朝(昼)から飲んでしまう。仕事中でも飲み始めてしまう。

・終了時間:次の日に支障が出るほど、遅くまで飲んでしまう。

・飲酒量:量をコントロールしようとするが、抑えがたい飲酒欲求のためできない。

③飲酒を中止または減量した時の生理学的離脱状態がある…‥□はい □いいえ

・手のふるえ、発汗、不眠、吐き気、動悸、高血圧、食欲不振、こむら返り、イライラ・不安・抑うつ・易怒などの不快な気分(重症では全身痙攣、幻視、意識障害)などが、飲酒を止めると出現するが、飲むと軽減するか消失する。

④耐性の証拠がある(耐性:当初飲んでいた量より多く飲まないと同じ酔いが得られない)…□はい □いいえ

・飲み始めの頃の1.5倍以上飲まないと、酔えない。

⑤飲酒のために他の楽しみや趣味を次第に無視するようになり、飲んでいる時間が多くなったり、酔いから醒めるのに時間を要するようになる…………………□はい □いいえ

・飲酒中心の生活で、多様な暮らし方が出来ない。

⑥明らかに有害な結果が起きているのに、飲酒する………………………□はい □いいえ

・飲酒による臓器障害、抑うつ気分状態、認知機能の障害がある。

・上記の心身の有害な結果があると分かっていて、依然として飲酒する。

◆判定◆

6項目中、3項目以上あればアルコール依存症の可能性が高い

(2)診断基準を満たしにくい理由

・高齢者は守るべき決まり(起きる時間や寝る時間や飲む時間帯などの生活上の決まり)が少ないため、決まり違反から分かってくる「飲酒のコントロール障害の有無」が分りにくい(②と判断しにくい)。

・決まりが何であったか高齢のため記憶しにくく、決まり違反と考えて良いか分かりにくい(②と判断しにくい)。

・周囲に飲酒行動を観察する人が少ないので、逸脱行動・決まり違反の有無が分りにくい(②と判断しにくい)。

・多量に飲めなくなっているので、離脱症状は出ない事が多い(③は該当しにくい)。

・加齢とともに逆に飲酒量が減る事が多い(逆耐性)。しかし、少量でもアルコールの影響が強く出て、問題飲酒になりやすい

(飲酒問題があっても、④は該当しない)。

・楽しみや趣味が「高齢」のために減ったのか、「飲酒」のために減ったのかが、判断しにくい(「高齢」のためと考え、⑤を該当せずと判断しやすい)。

・慢性疾患が「高齢」のために増えたのか、「飲酒」のために増えたのか、判断しにくい(「高齢」のためと考え、⑥を該当せずと判断しやすい)。

※診断基準を満たしていなくても「危険な飲酒」としての対応が必要

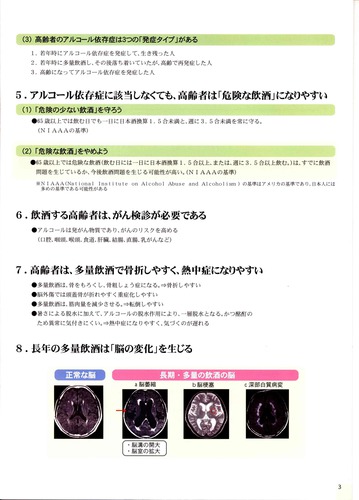

(3)高齢者のアルコール依存症は3つの「発症タイプ」がある

1.若年時にアルコール依存症を発症して、生き残った人

2.若年時に多量飲酒し、その後落ち着いていたが、高齢で再発症した人

3.高齢になってアルコール依存症を発症した人

5.アルコール依存症に該当しなくても、高齢者は「危険な飲酒」になりやすい

(1)「危険の少ない飲酒」を守ろう

●65歳以上では飲む日でも一目に日本酒換算1.5合未満と、週に3.5合未満を常に守る。(NIAAAの基準)

(2)「危険な飲酒」をやめよう

●65歳以上では危険な飲酒(飲む日には一日に日本酒換算1.5合以上、または、週に3.5合以上飲む。)は、すでに飲酒問題を生じているか、今後飲酒問題を生じる可能性が高い。(NIAAAの基準)

※NIAAA(National lnstitute on Alcohol Abuse and Alcoholism)の基準はアメリカの基準であり、日本人には多めの基準である可能性がある

6.飲酒する高齢者は、がん検診が必要である

●アルコールは発がん物質であり、がんのリスクを高める

(口腔、咽頭、喉頭、食道、肝臓、結腸、直腸、乳がんなど)

7.高齢者は、多量飲酒で骨折しやすく、熱中症になりやすい

●多量飲酒は、骨をもろくし、骨粗しょう症になる。⇒骨折しやすい

●脳外傷では頭蓋骨が折れやすく重症化しやすい

●多量飲酒は、筋肉量を減少させる。⇒転倒しやすい

●暑さによる脱水に加えて、アルコールの脱水作用により、一層脱水となる。かつ酩酊の

ため異常に気付きにくい。⇒熱中症になりやすく、気づくのが遅れる

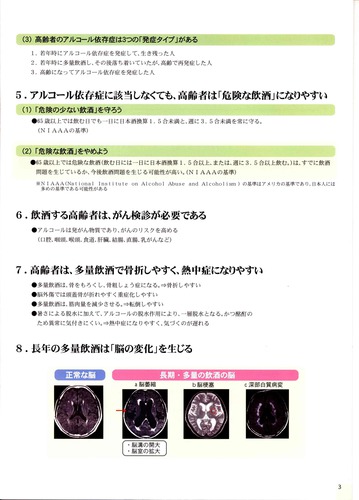

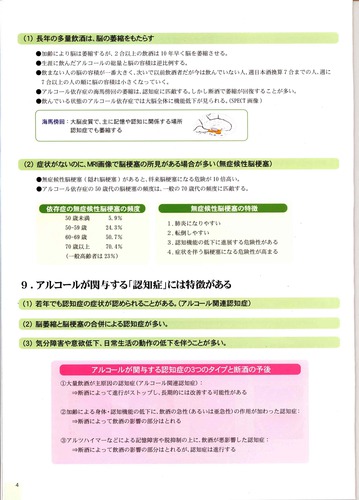

8.長年の多量飲酒は「脳の変化」を生じる

a脳萎縮

・脳溝の開大

・脳室の拡大

b脳梗塞

c深部白質病変

(1)長年の多量飲酒は、脳の萎縮をもたらす

●加齢により脳は萎縮するが、2合以上の飲酒は10年早く脳を萎縮させる。

●生涯に飲んだアルコールの総量と脳の容積は逆比例する。

●飲まない人の脳の容積が一番大きく、次いで以前飲酒者だが今は飲んでいない人、週日本酒換算7合までの人、週に7合以上の人の順に脳の容積は小さくなっていく。

●アルコール依存症の海馬傍回の萎縮は、認知症に匹敵する。しかし断酒で萎縮が回復することが多い。

●飲んでいる状態のアルコール依存症では大脳全体に機能低下が見られる。(SPECT画像)

海馬傍回:大脳皮質で、主に記憶や認知に関係する場所。認知症でも萎縮する

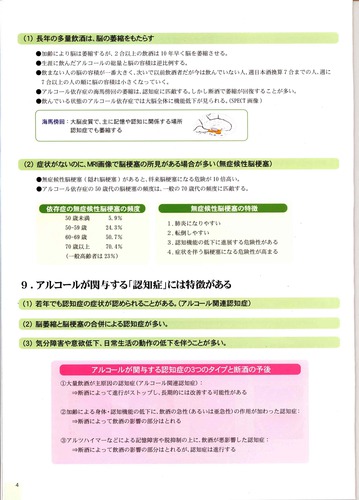

(2)症状がないのに、MRI画像で脳梗塞の所見がある場合が多い(無症候性脳梗塞)

●無症候性脳梗塞(隠れ脳梗塞)があると、将来脳梗塞になる危険が10倍高い。

●アルコール依存症の50歳代の脳梗塞の頻度は、一般の70歳代の頻度に匹敵する。

依存症の無症候性脳梗塞の頻度

50歳未満 5.9%

50-59歳 24.3%

60-69歳 50.7%

70歳以上 70.4%

(一般高齢者は23%)

無症候性脳梗塞の特徴

1.肺炎になりやすい

2.転倒しやすい

3.認知機能の低下に進展する危険性がある

4.症状を伴う脳梗塞になる危険性が高まる

9.アルコールが関与する「認知症」には特徴がある

(1)若年でも認知症の症状が認められることがある。(アルコール関連認知症)

(2)脳萎縮と脳梗塞の合併による認知症が多い。

(3)気分障害や意欲低下、日常生活の動作の低下を伴うことが多い。

アルコールが関与する認知症の3つのタイプと断酒の予後

①大量飲酒が主原因の認知症(アルコール関連認知症):

⇒断酒によって進行がストップし、長期的には改善する可能性がある

②加齢による身体・認知機能の低下に、飲酒の急性(あるいは亜急性)の作用が加わった認知症:

⇒断酒によって飲酒の影響の部分はとれる

③アルツハイマーなどによる記憶障害や脱抑制の上に、飲酒が悪影響した認知症:

⇒断酒によって飲酒の影響の部分はとれるが、認知症は進行する

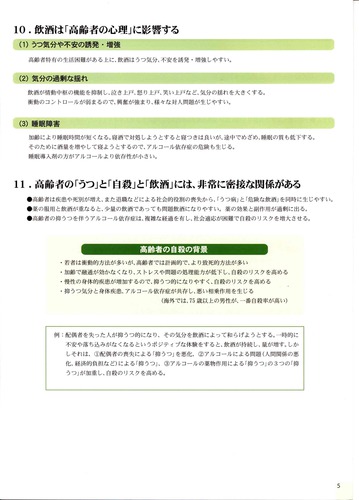

10.飲酒は「高齢者の心理」に影響する

(1)うつ気分や不安の誘発・増強

高齢者特有の生活困難がある上に、飲酒はうつ気分、不安を誘発・増強しやすい。

(2)気分の過剰な揺れ

飲酒が情動中枢の機能を抑制し、泣き上戸、怒り上戸、笑い上戸など、気分の揺れを大きくする。

衝動のコントロールが弱まるので、興奮が強まり、様々な対人問題が生じやすい。

(3)睡眠障害

加齢により睡眠時開が短くなる。寝酒で対処しようとすると寝つきは良いが、途中でめざめ、睡眠の質も低下する。

そのために酒量を増やして寝ようとするので、アルコール依存症の危険も生じる。

睡眠導入剤の方がアルコールより依存性が小さい。

11.高齢者の「うつ」と「自殺」と「飲酒」には、非常に密接な関係がある

●高齢者は疾患や死別が増え、また退職などによる社会的役割の喪失から、「うつ病」と「危険な飲酒」を同時に生じやすい。

●薬の服用と飲酒が重なると、少量の飲酒であっても問題飲酒になりやすい。薬の効果と副作用が過剰に出る。

●高齢者の抑うつを伴うアルコール依存症は、複雑な経過を有し、社会適応が困難で自殺のリスクを増大させる。

高齢者の自殺の背景

・若者は衝動的方法が多いが、高齢者では計画的で、より致死的方法が多い

・加齢で融通が効かなくなり、ストレスや問題の処理能力が低下し、自殺のリスクを高める

・慢性の身体的疾患が増加するので、抑うつ的になりやすく、自殺のリスクを高める

・抑うつ気分と身体疾患、アルコール依存症が共存し、悪い相乗作用を生じる

(海外では、75歳以上の男性が、一番自殺率が高い)

例:配偶者を失った人が抑うつ的になり、その気分を飲酒によって和らげようとする。一時的に不安や落ち込みがなくなるというポジティブな体験をすると、飲酒が持続し、量が増す。しかしそれは、①配偶者の喪失による「抑うつ」を悪化、②アルコールによる問題(人間関係の悪化、経済的負担など)による「抑うつ」、③アルコールの薬物作用による「抑うつ」の3つの「抑うつ」が加重し、自殺のリスクを高める。

B 介入方法

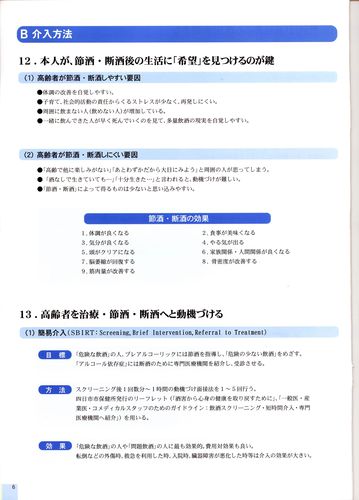

12.本人が、節酒・断酒後の生活に「希望」を見つけるのが鍵

(1)高齢者が節酒・断酒しやすい要因

●体調の改善を自覚しやすい。

●子育て、社会的活動の責任からくるストレスが少なく、再発しにくい。

●周囲に飲まない人(飲めない人)が増加している。

●一緒に飲んできた人が早く死んでいくのを見て、多量飲酒の現実を自覚しやすい。

(2)高齢者が節酒・断酒しにくい要因

●「高齢で他に楽しみがない」「あとわずかだから大目にみよう」と周囲の人が思ってしまう。

●「酒なしで生きていても…」「十分生きた…」と言われると、動機づけが難しい。

●「節酒・断酒」によって得るものは少ないと思い込みやすい。

1.体調が良くなる

2.食事が美味くなる

3.気分が良くなる

4.やる気が出る

5.頭がクリアになる

6.家族関係・人間関係が良くなる

7.脳萎縮が回復する

8.骨密度が改善する

9.筋肉量が改善する

13.高齢者を治療・節酒・断酒へと動機づける

(1)簡易介入(SBIRT: Screening,Brief lntervention,Referral to Treatment)

◆目標◆

「危険な飲酒」の人、プレアルコーリックには節酒を指導し、「危険の少ない飲酒」をめざす。

「アルコール依存症」には断酒のために専門医療機関を紹介し、受診させる。

◆方法◆

スクリーニング後1回数分〜1時間の動機づけ面接法を1〜5回行う。

四日市市保健所発行のリーフレット(「酒害から心身の健康を取り戻すために」、「一般医・産業医・コメディカルスタッフのためのガイドライン:飲酒スクリーニング・短時間介入・専門医療機関へ紹介」)を用いる。

●効果●

「危険な飲酒」の人や「問題飲酒」の人に最も効果的。費用対効果も良い。

転倒などの外傷時、救急を利用した時、入院時、臓器障害が悪化した時等は介入の効果が大きい。

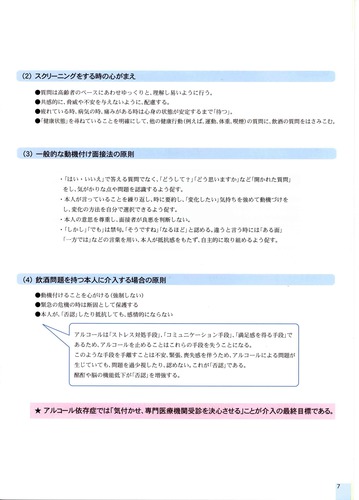

(2)スクリーニングをする時の心がまえ

●質問は高齢者のペースにあわせゆっくりと、理解し易いように行う。

●共感的に、脅威や不安を与えないように、配慮する。

●疲れている時、病気の時、痛みがある時は心身の状態が安定するまで「待つ」。

●「健康状態」を尋ねていることを明確にして、他の健康行動(例えば、運動、体重、喫煙)の質問に、飲酒の質問をはさみこむ。

(3)一般的な動機付け面接法の原則

・「はい・いいえ」で答える質問でなく、「どうして?」「どう思いますか」など「開かれた質問」をし、気がかりな点や問題を認識するよう促す。

・本人が言っていることを繰り返し、時に要約し、「変化したい」気持ちを強めて動機づけをし、変化の方法を自分で選択できるよう促す。

・本人の意思を尊重し、面接者が良悪を判断しない。

・「しかし」「でも」は禁句。「そうですね」「なるほど」と認める。違うと言う時には「ある面」

「一方では」などの言葉を用い、本人が抵抗感をもたず、自主的に取り組めるよう促す。

(4)飲酒問題を持つ本人に介入する場合の原則

●動機付けることを心がける(強制しない)

●緊急の危機の時は断固として保護する

●本人が、「否認」したり抵抗しても、感情的にならない

アルコールは「ストレス対処手段」、「コミュニケーション手段」、「満足感を得る手段」で

あるため、アルコールを止めることはこれらの手段を失うことになる。

このような手段を手離すことは不安、緊張、喪失態を伴うため、アルコールによる問題が

生じていても、問題を過少視したり、認めない。これが「否認」である。

酩酊や脳の機能低下が「否認」を増強する。

★アルコール依存症では「気付かせ、専門医療機関受診を決心させる」ことが介入の最終目標である。

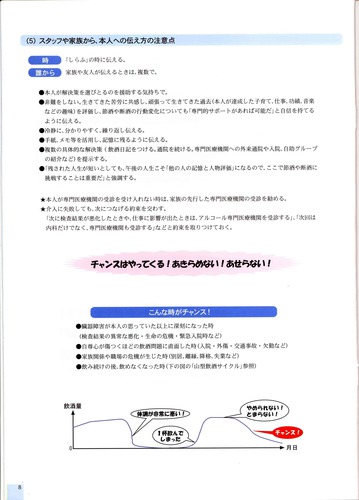

(5)スタッフや家族から、本人への伝え方の注意点

◆時◆ 「しらふ」の時に伝える。

◆誰から◆ 家族や友人が伝えるときは、複数で。

●本人が解決策を選びとるのを援助する気持ちで。

●非難をしない。生きてきた苦労に共感し、頑張って生きてきた過去(本人が達成した子育て、仕事、功績、音楽などの趣味)を評価し、節酒や断酒の行動変化についても「専門的サポートがあれば可能だ」と自信を持てるように伝える。

●冷静に、分かりやすく、繰り返し伝える。

●手紙、メモ等を活用し、記憶に残るように伝える。

●複数の具体的な解決策(飲酒日記をつける。通院を続ける。専門医療機関への外来通院や入院、自助グループの紹介など)を提示する。

●「残された人生が短いとしても、午後の人生こそ「他の人の記憶と人物評価」になるので、ここで節酒や断酒に挑戦することは重要だ」と強調する。

★本人が専門医療機関の受診を受け入れない時は、家族の先行した専門医療機関の受診を勧める。

★介入に失敗しても、次につなげる約束を交わす。

「次に検査結果が悪化したときや、仕事に影響が出たときは、アルコール専門医療機関を受診する」、「次回は内科だけでなく、専門医療機関も受診する」などと約束を取りつけておく。

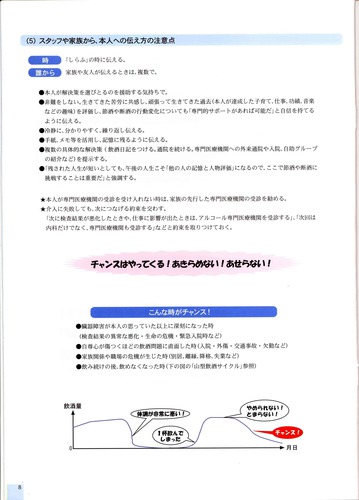

チャンスはやってくる! あきらめない! あせらない!

こんな時がチャンス!

●臓器障害が本人の思っていた以上に深刻になった時

(検査結果の異常な悪化・生命の危機・緊急入院時など)

●自尊心が傷つくほどの飲酒問題に直面した時(入院・外傷・交通事故・欠勤など)

●家族関係や職場の危機が生じた時(別居、離縁、降格、失業など)

●飲み続けの後、飲めなくなった時(下の図の「山型飲酒サイクル」参照)

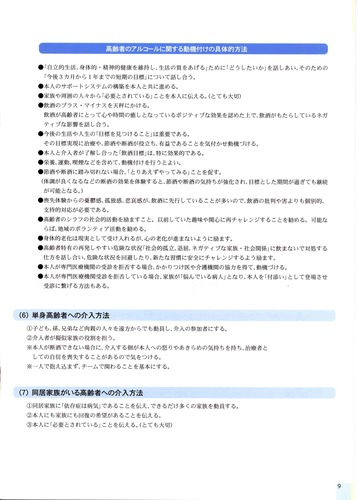

高齢者のアルコールに関する動機付けの具体的方法

●「自立的生活、身体的・精神的健康を維持し、生活の質をあげる」ために「どうしたいか」を話しあい、そのための「今後3ヵ月から1年までの短期の目標」について話し合う。

●本人のサポートシステムの構築を本人と共に進める。

●家族や周囲の人々から「必要とされている」ことを本人に伝える。(とても大切)

●飲酒のプラス・マイナスを天秤にかける。

飲酒が高齢者にとって心や時間の癒しとなっているポジティブな効果を認めた上で、飲酒がもたらしているネガティブな影響を話し合う。

●今後の生活や人生の「目標を見つけること」は重要である。

その目標実現に治療や、節酒や断酒が役立ち、有益であることを気付かせ動機づける。

●本人と介入者が了解し合った「飲酒目標」は、特に効果的である。

●栄養、運動、喫煙などを含めて、動機付けを行うとよい。

●節酒や断酒に踏み切れない場合、「とりあえずやってみる」ことを促す。

(体調が良くなるなどの断酒の効果を体験すると、節酒や断酒の気持ちが強化され、目標とした期間が過ぎても継続が可能となる。)

●喪失体験からの憂鬱感、孤独感、悲哀感が、飲酒に先行していることが多いので、飲酒の批判や害よりも個別的、支持的対応が必要である。

●高齢者のシラフの社会的活動を励ますこと。以前していた趣味や関心に再チャレンジすることを勧める。可能ならば、地域のボランティア活動を勧める。

●身体的老化は現実として受け入れるが、心の老化が進まないように励ます。

●高齢者特有の再発しやすい危険な状況「社会的孤立、退屈、ネガティブな家族・社会関係」に飲まないで対処する仕方を話し合い、危険な状況を回避したり、新たな習慣に安全にチャレンジするよう励ます。

●本人が専門医療機関の受診を拒否する場合、かかりつけ医や介護機関の協力を得て、動機づける。

●本人が専門医療機関受診を拒否している場合、家族が「悩んでいる病人」となり、本人を「付添い」として登場させ受診に繋げる方法もある。

(6)単身高齢者への介入方法

①子ども、孫、兄弟など肉親の人々を遠方からでも動員し、介入の参加者にする。

②介入者が擬似家族の役割を担う。

※本人が断酒できない場合に、介入する側が本人への怒りやあきらめの気持ちを持ち、治療者としての自信を喪失することがあるので気をつける。

※一人で抱え込まず、チームで関わることを基本にする。

(7)同居家族がいる高齢者への介入方法

①同居家族に「依存症は病気」であることを伝え、できるだけ多くの家族を動員する。

②本人にも家族にも回復の希望があることを伝える。

③本人に「必要とされている」ことを伝える。(とても大切)

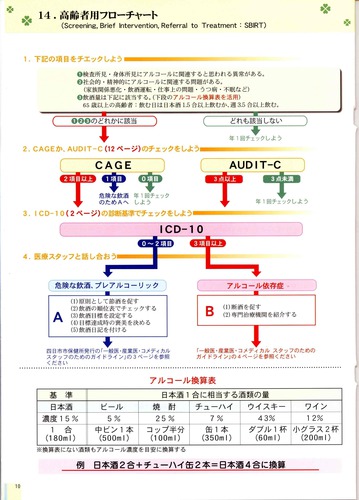

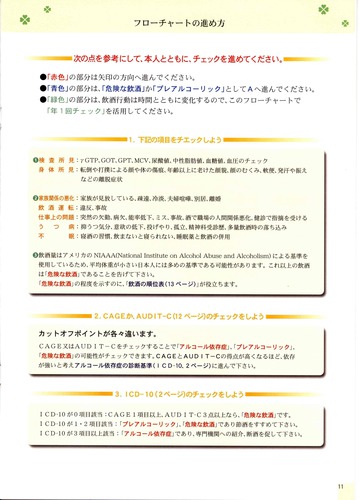

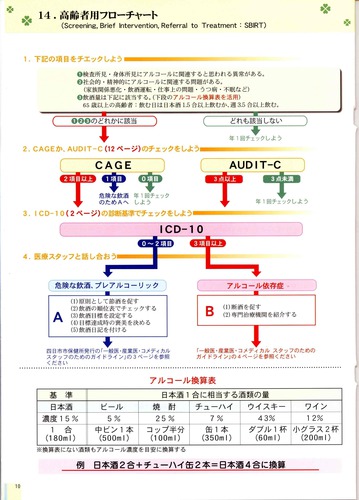

フローチャートの進め方

次の点を参考にして、本人とともに、チェックを進めてください。

●「赤色」の部分は矢印の方向へ進んでください。

●「青色」の部分は、「危険な飲酒」か「プレアルコーリック」としてAへ進んでください。

●「緑色」の部分は、飲酒行動は時間とともに変化するので、このフローチャートで

「年1回チェック」を活用してください。

1.下記の項目をチェックしよう

①検査所見:ΓGTP、GOT、GPT、MCV、尿酸値、中性脂肪値、血糖値、血圧のチェック

身体所見:転倒や打撲による顔や体の傷痕、年齢以上に老けた顔貌、顔のむくみ、軟便、発汗や振えなどの離脱症状

②家族関係の悪化:家族が見放している、疎遠、冷淡、夫婦喧嘩、別居、離婚

飲酒運転:違反、事故

仕事上の問題:突然の欠勤、病欠、能率低下、ミス、事故、酒で職場の人間関係悪化、健診で指摘を受ける

う つ 病:抑うつ気分、意欲の低下、投げやり、孤立、精神科受診歴、多量飲酒時の落ち込み

不 眠:寝酒の習慣、飲まないと寝られない、睡眠薬と飲酒の併用

③飲酒量はアメリカのNIAAA(National lnstitute on Alcohol Abuse and Alcoholism)による基準を使用しているため、平均体重が小さい日本人には多めの基準である可能性があります。これ以上の飲酒は「危険な飲酒」であることを告げて下さい。

「危険な飲酒」の程度を示すのに、「飲酒の順位表(13ページ)」が役立ちます。

2.CAGEか、AUDITーC(12ページ)のチェックをしよう

カットオフポイントが各々違います。

CAGE又はAUDIT?Cをチェックすることで「アルコール依存症」、「プレアルコーリック」、「危険な飲酒」の可能性がチェックできます。CAGEとAUDIT?Cの得点が高くなるほど、依存が強いと考えアルコール依存症の診断基準(IC D-10、2ページ)に進んで下さい。

3.ICD-10(2ページ)のチェックをしよう

ICD-10が0項目該当:CAGE1項目以上、AUDIT-C 3点以上なら、「危険な飲酒」です。

ICD-10が1・2項目該当:「プレアルコーリック」、「危険な飲酒」であり節酒をすすめて下さい。

ICD-10が3項目以上該当:「アルコール依存症」であり、専門機関への紹介、断酒を促して下さい。

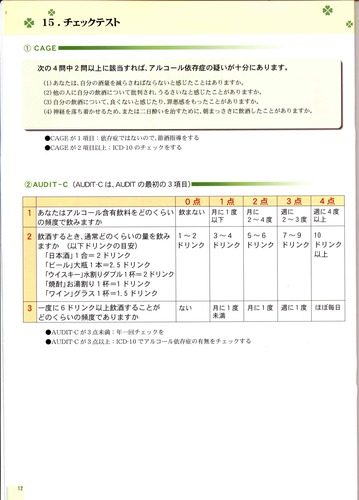

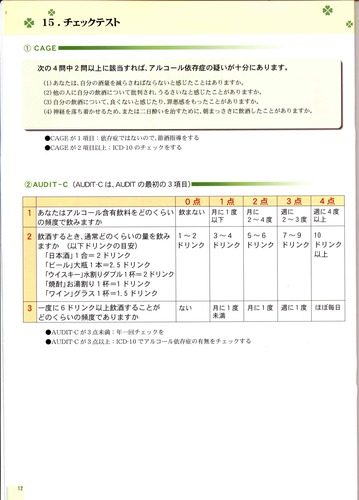

15 . チェックテスト

①CAGE

次の4問中2問以上に該当すれば、アルコール依存症の疑いが十分にあります。

(1)あなたは、自分の酒量を減らさねばならないと感じたことはありますか。

(2)他の人に自分の飲酒について批判され、うるさいなと感じたことがありますか。

(3)自分の飲酒について、良くないと感じたり、罪悪感をもったことがありますか。

(4)神経を落ち着かせるため、または二日酔いを治すために、朝まっさきに飲酒したことがありますか。

●CAGEが1項目:依存症ではないので、節酒指導をする

●CAGEが2項目以上:ICD-10のチェックをする

②AUDIT?C(AUDIT-Cは、AUDITの最初の3項目)

●AUDIT-Cが3点未満:年一回チェックを

●AUDIT-Cが3点以上:ICD-10でアルコール依存症の有無をチェックする

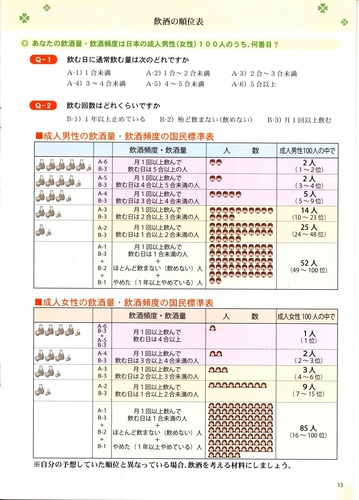

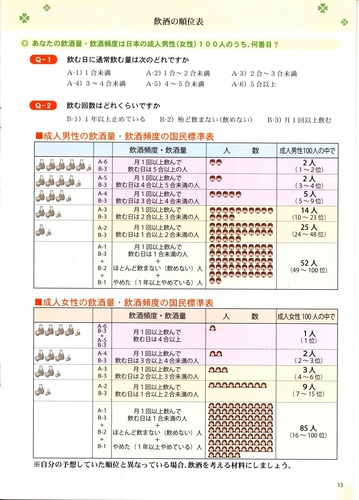

飲酒の順位表

○あなたの飲酒量・飲酒頻度は日本の成人男性(女性)1 0 0人のうち、何番目?

Q−1 飲む日に通常飲む量は次のどれですか

A-1)1合未満

A-2)1合〜2合未満

A-3)2合〜3合未満

A-4)3合〜4合未満

A-5)4合〜5合未満

A-6)5合以上

Q−2 飲む回数はどれくらいですか

B-1)1年以上止めている

B-2)殆ど飲まない(飲めない)

B-3)月1回以上飲む

※自分の予想していた順位と異なっている場合、飲酒を考える材料にしましょう。

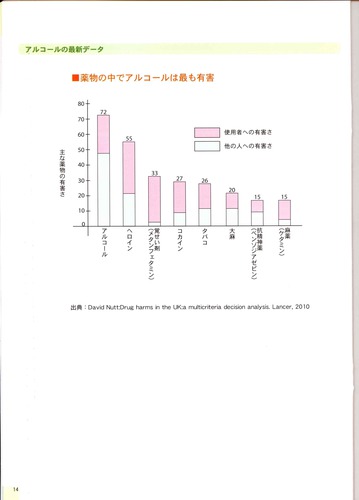

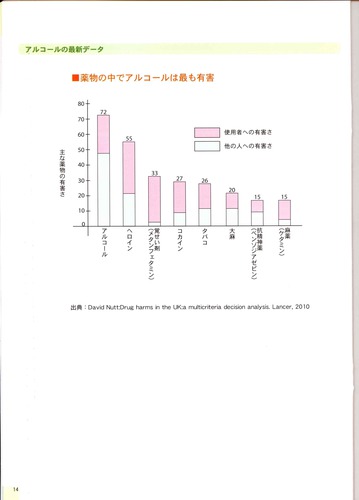

アルコールの最新データ

・薬物の中でアルコールは最も有害

出典:David Nutt:Drug harms in the UK:a multicriteria decision analysis. Lancer,2010

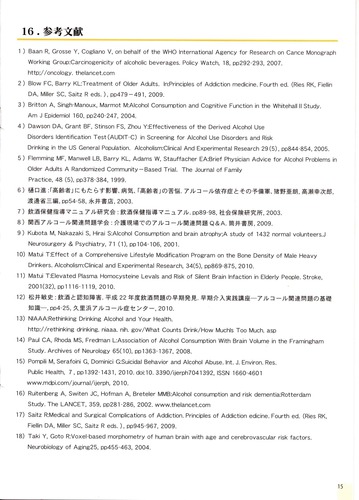

16.参考文献

1)Baan R,Grosse Y,Cogliano V,on behalf of the WHOlntemational Agency for Research on Cance Monograph Working Group:Carcinogenicity of alcoholic beverages.Policy Watch, 18,pp292-293,2007.

http;//oncology.thelancet.com

2)Blow FC,Barry KL汀reatment of older Adults.ln:Principles of Addiction medjcine.Fourth ed. (Ries RK,Fie?in DA,Mijler SC, Saitz R eds.),pp479-491,2009.

3)Britton A, Singh-Manoux,Marmot M:Alcohol Consumption and Cognitive Function in the Whiteha? |I Study.

Am J Epidemiol 160, pp240-247,2004.

4)Dawson DA, Grant BF, Stinson FS, Zhou Y:Effectiveness of the Derived Alcohol Use

Disorders ldentification Test(AUDIT-C)in Screening for Alcohol use Disorders and Risk

Drinking in the US General Population.Alcoholism:Chcal And Experimental Research 29(5),pp844-854,2005.

5)Flemming MF,Manwell LB, Barry KL,Adams W, Stauffacher EA:Brief Physician Advice for Alcohol Problems in

Older Adults A Randomized Community 一 Based Trial.The Joumal of Family

Practice,48(5),pp378-384,1999.

6)樋口進:「高齢者」にもたらす影響、病気、「高齢者」の苦悩.アルコール依存症とその予備軍、猪野亜朗,高瀬幸次郎,渡濃省三編,pp54-58,永井書店,2003.

7)飲酒保健指導マニュアル研究会:飲酒保健指導マニュアル.pp89-98,社会保険研究所,2003.

8)関西アルコール関連問題学会:介護現場でのアルコール関連問題Q&A.筒井書房,2009.

9)Kubota M, Nakazaki S, Hirai S:Alcohol Consumption and brain atrophy;A study of 1432 normal volunteers.J

Neurosurgery&Psychiatry,71(1),pp104-106,2001.

10)Matui T:Effect of a Comprehensive Lifestyle Modification Program on the Bone Density of Male Heavy

Drinkers.Alcoholism:Clinical and Experimental Research, 34(5),pp869-875,2010.

11)Matui T:Elevated Plasma Homocysteine Levals and Risk of Silent Brain lnfaction jn Elderly People. Stroke,

2001(32),pp 1 1 1 6- 1 1 1 9, 2010.

12)松井敏史:飲酒と認知障害.平成22年度飲酒問題の早期発見.早期介入実践講座?アルコール関連問題の基礎知識?,pp4-25,久里浜アルコール症センター,2010.

13)NIAAA:Rethinking Drinking Alcohol and Your Health.

http://rethinking drinking. niaaa.nih.gov/What Counts Drink/How Muchls TooMuch.asp

14)Paul CA, Rhoda MS, Fredman L:Association of Alcohol Consumption With Brain volume in the Framingham Study.Archives of Neurology 65(10),pp1363-1367,2008.

15)Pompili M, Serafoini G, Dominici G:Suicidal Behavior and Alcohol Abuse. lnt.J.Environ.Res.

Public Health,7,pp1392-1431,2010.doi: 1 0.3390/ijerph7041392,1SSN 1660-4601

www.mdpi.com/joumal/ijerph,2010.

16)Ruitenberg A, Switen JC, Hofman A, Breteler MMB:Alcohol consumption and risk dementia:Rotterdam Study.The LANCET, 359,pp28卜286,2002.www.thelancet.com

17)Saitz R:Medical and Surgical Complications of Addiction. Principles of Addiction edicine.Fourth ed. (Ries RK,Fiellin DA, Miller SC, Saitz R eds.),pp945-967,2009.

18)Taki Y, GotoR:voxel-based morphometry of human brain with age and cerebrovascular risk factors.

Neurobiology of Aging25,pp455-463,2004.

19)Taki Y, Kinomura S, Sato K:Both Global Gray Matter volume and Regional Gray Matter volume Negatively Correlate with Lifetime Alcoho目ntake in Non?Alcohol一Dependent Japanese Men:A volumetic Analysis and a voxel 一 based Morphometry. Alcoholism:Clinical and experimental Research 30(6),pp1045一50,2006.

20)U.S.Department of Health &Human Services,NIH,NIAAA:Helping Patients Who Drink Too Much-A Clinician's Guide.

http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/practitioner/cliniciansguide2005/clinicians_guide.htm

21)吉野相英:老年期の飲酒問題.医学の歩み,222(9),pp712-716,2007.

22)杜岳文:アルコール関連問題への早期介入プログラム:HAPPY.医学のあゆみ,222(9),pp728-732,2007.

23)Zgierska A, Flemming MF:Screening and Brief lntervention. ln:Principles of Addiction medicine.Fourth ed.

(Ries RK,Fiellin DA, Miller SC,Saitz R eds.),pp267-279,2009.

(松江はりきゅう治療院)

2015年2月19日 16:23

1|2|次のページへ>>

« トレーニング |

メインページ |

アーカイブ

| がんなんか怖くない!! 笑って免疫力アップ! 面白画像/動画 »

このページのトップへ